La magia della forma e il mistero della percezione

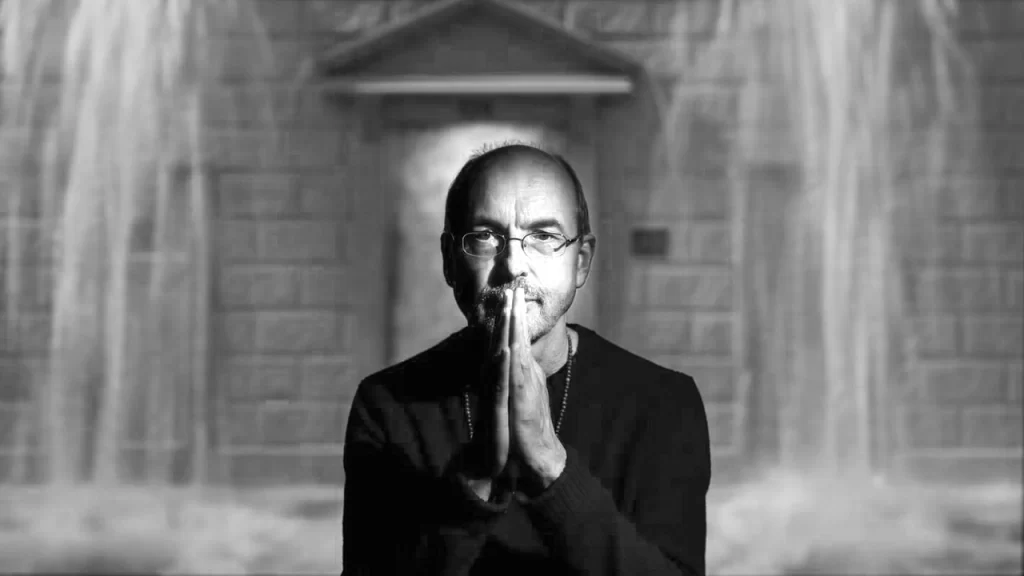

Tra i più grandi protagonisti della scultura contemporanea italiana, Arnaldo Pomodoro ha lasciato un’eredità profonda, scolpita nella materia e nel tempo. Il 22 giugno 2025, a un passo dai suoi 99 anni, si è spento a Milano, città che lo aveva accolto e nella quale aveva vissuto e lavorato per oltre settant’anni.

Con lui scompare non solo un artista, ma un intero modo di pensare e plasmare la scultura: fatto di rigore geometrico, tensione drammatica e continua interrogazione sul senso della forma.

Nato a Morciano di Romagna nel 1926, cresciuto tra le colline del Montefeltro e formato a Pesaro, Pomodoro apparteneva a una generazione che ha vissuto le rovine del secolo breve e ha saputo reinventare la modernità. Era il fratello maggiore di Giorgio Pomodoro – meglio noto come Giò – anch’egli scultore e figura significativa del panorama artistico del Novecento. Ma mentre Giò lavorava spesso per sottrazione, Arnaldo inseguiva una scultura che scavava, apriva, disarticolava la superficie per rivelarne le profondità.

La sua ricerca – in apparenza dominata dalla freddezza del calcolo e dalla perfezione delle forme – era invece carica di energia poetica. Le sue celebri Sfere, spesso realizzate in bronzo lucente, si presentano come oggetti di perfezione classica, ma sono squarciate da fenditure e cesure che rivelano un cuore meccanico, frantumato, quasi archeologico. Una dicotomia, quella tra ordine e caos, tra superficie e interiorità, che è diventata la cifra stilistica e filosofica della sua intera opera.

Arnaldo Pomodoro: biografia di un linguaggio scultoreo

Arnaldo Pomodoro nasce nel 1926 nel cuore del Montefeltro, a Morciano di Romagna, e trascorre l’infanzia a Pesaro, dove si forma come geometra. Questa formazione tecnica, lungi dall’essere un ostacolo, alimenta il suo approccio progettuale alla scultura. Il suo metodo è preciso e metodico, ma allo stesso tempo aperto all’intuizione e alla rottura delle regole.

All’inizio degli anni Cinquanta, Pomodoro inizia a dedicarsi alla scultura in maniera totalizzante. Sviluppa un linguaggio personale fondato sull’esplorazione della materia e delle sue possibilità espressive. I primi lavori sono altorilievi realizzati in materiali diversi: dall’oro e l’argento per i monili, al ferro, al legno e al cemento. Successivamente sceglie il bronzo come medium privilegiato, perché è duttile ma solido, adatto sia alle piccole dimensioni che alla monumentalità.

Fin dal principio, nella sua opera emerge un’inedita “scrittura plastica”. Si tratta di una trama di segni, incisioni, graffi e geometrie simboliche che trasformano la superficie in un campo dinamico e quasi archeologico. Questo tratto distintivo – una sorta di calligrafia tridimensionale – viene notato da critici di primo piano. Essi ne sottolineano la radicale novità nel panorama scultoreo dell’epoca.

A partire dai primi anni Sessanta, Pomodoro abbandona progressivamente il piano bidimensionale per confrontarsi con la piena tridimensionalità. Esplora la scultura come corpo nello spazio. Le sue opere assumono forme archetipiche – sfere, dischi, piramidi, colonne, coni – ma sono “violentate” da fenditure, squarci e lacerazioni. Questi elementi rivelano un interno complesso, caotico, quasi meccanico. Questo contrasto strutturale tra la perfezione levigata della geometria e la sua interna disgregazione sarà la cifra costante di tutta la sua produzione futura.

Dal laboratorio alla piazza: monumentalità e opere pubbliche

L’anno spartiacque della sua carriera arriva nel 1966, quando a Pomodoro viene commissionata una sfera monumentale di tre metri e mezzo di diametro per l’Expo di Montréal. Questa scultura segna il suo ingresso nel mondo dell’arte pubblica internazionale. L’opera – oggi collocata permanentemente davanti alla Farnesina a Roma – diventa il prototipo di una lunga serie di installazioni in spazi pubblici e istituzionali di straordinaria rilevanza simbolica.

Le sue sfere, colonne e dischi giganti si trovano oggi in luoghi emblematici: nelle piazze di Milano, Copenaghen, Brisbane, Darmstadt, a Los Angeles, davanti al Trinity College di Dublino e al Mills College in California, nel Cortile della Pigna dei Musei Vaticani, di fronte al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York e nella sede dell’UNESCO a Parigi. Senza dimenticare i celebri parchi scultorei americani della Pepsi Cola a Purchase e dello Storm King Art Center a Mountainville.

Accanto alla scultura monumentale, Pomodoro si è dedicato a complesse opere ambientali che mettono in dialogo arte, architettura e paesaggio. Tra queste spiccano il visionario Progetto per il Cimitero di Urbino (1973), un’opera concepita come un sepolcro scavato nella collina, mai realizzato per motivi politici e burocratici, e Moto terreno solare, un murale in cemento lungo 25 metri realizzato per il Simposio di Minoa a Marsala.

Fondamentali anche le opere Sala d’Armi per il Museo Poldi Pezzoli di Milano e l’ambiente immersivo Ingresso nel labirinto, dedicato all’epopea di Gilgamesh. Tra i progetti più ambiziosi e iconici, spicca il Carapace – una vera e propria “cantina-scultura” – realizzato a Bevagna per la famiglia Lunelli, dove la forma architettonica si fonde con il paesaggio umbro in una sintesi di arte totale.

Pomodoro ha avuto anche una prolifica attività come scenografo, realizzando quelle che definiva “macchine spettacolari” per produzioni teatrali e musicali: dalla tragedia greca al melodramma, dal teatro contemporaneo alla musica sinfonica. Ha insegnato nei più prestigiosi dipartimenti d’arte degli Stati Uniti, tra cui Stanford, la University of California a Berkeley e il Mills College, e ha esposto in numerose mostre antologiche in Europa, America, Australia e Giappone.

I riconoscimenti non si sono fatti attendere: dal Premio di Scultura alla Biennale di São Paulo (1963) e di Venezia (1964), al Praemium Imperiale per la Scultura assegnato dalla Japan Art Association nel 1990, fino al Lifetime Achievement Award dell’International Sculpture Center di San Francisco nel 2008. Anche il mondo accademico ha onorato la sua figura, conferendogli lauree honoris causa in Lettere (Trinity College, 1992) e in Ingegneria Edile-Architettura (Università di Ancona, 2001).

Pomodoro è morto il 22 giugno 2025 a Milano, città a cui aveva dato anima e corpo. Una fine che appare quasi teatrale: mancava solo un giorno al suo novantanovesimo compleanno, il 23 giugno. Un ultimo, enigmatico gesto di un artista che ha fatto del tempo, della forma e del mistero i pilastri della sua poetica.

Le Opere di Arnaldo Pomodoro: tra Monumentalità, Spazio Pubblico e Spiritualità

Arnaldo Pomodoro ha segnato profondamente il panorama artistico contemporaneo con sculture che uniscono rigore geometrico e tensione interna, forme archetipiche e superfici fratturate. Le sue opere, disseminate in Italia e nel mondo, dialogano con lo spazio pubblico, la memoria collettiva e la spiritualità.

Opere Monumentali e Interventi Urbani

Pomodoro ha trasformato piazze e luoghi urbani con sculture imponenti, simboli di dialogo tra arte e società.

- La Colonna del Viaggiatore (1962): Prima opera volumetrica dell’artista, realizzata per la mostra “Sculture in città” a Spoleto. Rappresenta il passaggio dalla bidimensionalità al volume.

- Disco Solare (1991): Dono dell’Italia all’Unione Sovietica, collocato a Mosca davanti al Palazzo della Gioventù, simboleggia il disgelo post-Guerra Fredda.

- Fonti della Ricerca (1993): Scultura bronzea monumentale installata a Genova, dove arte e scienza si incontrano.

- Lancia di Luce (1995): Obelisco in acciaio, rame e cromo a Terni, che celebra la tradizione industriale della città.

- Sfera con Sfera (1996): Collocata nella sede ONU a New York, rappresenta la complessità nascosta dietro la perfezione geometrica, un’icona globale.

- Grande Disco (Milano, Piazza Meda): Opera pubblica che gioca con la luce e lo spazio, cambiando aspetto durante il giorno.

- Cuneo con frecce (2007): Scultura a Torino davanti alla sede SMAT, simbolo di energia e metallo industriale.

Arte Sacra e Scultura Architettonica

Pomodoro ha realizzato opere che dialogano con il sacro, integrandosi con spazi religiosi e architetture contemporanee.

- Altare e Croce per la Chiesa di Sant’Anna di Sciara (1986): Intervento sacro in Sicilia.

- Santuario di San Pio da Pietrelcina (San Giovanni Rotondo): Ciclo scultoreo composto da una grande croce in bronzo dorato e una sfera, opere in dialogo con l’architettura di Renzo Piano.

- Portale del Duomo di Cefalù (1998): Intervento in bronzo che fonde tradizione religiosa e arte contemporanea.

- Crocefisso in bronzo dorato (San Giovanni Rotondo): Realizzato con forme geometriche ispirate alle stimmate e alla Passione di Cristo, un simbolo di sacralità moderna.

Opere Urbane Simboliche e Identitarie

Opere di forte impatto visivo e simbolico, spesso diventate emblemi delle città che le ospitano.

- Grande Sfera di Pesaro: Scultura sul lungomare che riflette il mare Adriatico, punto di riferimento identitario per la città.

- Disco in forma di rosa del deserto (Bari): Scultura davanti al Consiglio Regionale della Puglia, ispirata alla natura e alla geometria.

- Obelisco Novecento (Roma, EUR): Spirale bronzea alta 21 metri, simbolo di progresso e ascesa.

Le Opere Internazionali

Le sculture di Pomodoro sono presenti in spazi pubblici e istituzionali di rilievo in tutto il mondo, confermando la portata globale della sua arte.

- Sfera con Sfera a Dublino, davanti al Trinity College, simbolo del dialogo tra tradizione e modernità.

- Opere a Los Angeles, presso il Department of Water and Power.

- Installazione al Mills College in California.

- Disco Solare a Mosca: Un simbolo di pace e dialogo internazionale.

- Papyrus a Darmstadt (Germania): Fusione di scrittura antica e design moderno.

- Sfera con Sfera a New York, sede delle Nazioni Unite, uno dei simboli più noti dell’artista.

La Milano di Pomodoro: l’Arte Pubblica

A Milano, la Fondazione Arnaldo Pomodoro promuove un percorso culturale che consente di scoprire alcune delle sue opere più emblematiche:

- Piazza Meda: Il Grande Disco, capace di trasformare l’esperienza visiva con la luce naturale.

- Casa Museo Poldi Pezzoli: Allestimento di Pomodoro nella Sala delle Armi.

- Gallerie d’Italia: Il Disco in forma di rosa del deserto nel chiostro.

- Museo del Novecento: Conserva La Colonna del Viaggiatore e Sfera n.5, opere fondamentali per comprendere l’evoluzione artistica dell’autore.

La Fondazione Arnaldo Pomodoro

La Fondazione Arnaldo Pomodoro, fondata nel 1995 per volontà dello stesso artista, è oggi un punto di riferimento fondamentale in Italia per la promozione e lo studio dell’arte contemporanea. Il suo scopo originario era preservare e valorizzare l’eredità culturale e artistica di Pomodoro. Nel tempo, la Fondazione si è trasformata in un centro dinamico di ricerca, dialogo e sperimentazione. Accoglie artisti, studiosi e pubblico di ogni età, offrendo un ambiente aperto e stimolante.

Al centro della sua missione c’è il desiderio di rendere l’arte un’esperienza condivisa e accessibile. Le attività proposte coniugano rigore scientifico e divulgazione culturale. Le mostre e gli eventi non celebrano solo l’opera di Pomodoro, ma instaurano un dialogo vivo con le tendenze artistiche contemporanee.

Tra i progetti più rilevanti, il Premio Arnaldo Pomodoro per la Scultura sostiene e valorizza giovani artisti emergenti. Le Project Room offrono invece spazi sperimentali dedicati alla ricerca e alla creatività contemporanea. La Fondazione si occupa anche della digitalizzazione dell’Archivio e della pubblicazione del Catalogo Ragionato online, strumenti essenziali per studiosi e curatori. Questo lavoro testimonia l’impegno costante per la tutela e la diffusione del patrimonio.

L’educazione rappresenta un altro pilastro fondamentale. La Fondazione promuove percorsi e attività rivolte a scuole, famiglie e adulti. L’obiettivo è avvicinare il pubblico all’arte attraverso linguaggi inclusivi e partecipativi.

La scultura come visione: geometria, mistero e rivelazione nell’opera di Arnaldo Pomodoro

La scultura di Arnaldo Pomodoro si fonda su una visione plastica potente e originale, in cui la purezza geometrica si confronta con la complessità del reale. Le sue forme predilette – sfera, cubo, cono, cilindro, parallelepipedo – derivano da un linguaggio matematico e razionale, ma vengono sistematicamente violate, incise, attraversate da tagli, fratture, fenditure. L’artista non si limita a celebrare l’equilibrio della geometria euclidea: al contrario, ne svela l’inquietudine interna, l’energia nascosta sotto la superficie, il contrasto tra apparenza e verità.

Dietro a ogni struttura apparentemente levigata e armonica, Pomodoro inserisce una macchina invisibile, un meccanismo simbolico di ingranaggi, circuiti, apparati – reminiscenze di archeologia industriale, cosmologia e anatomia. L’opera cela quindi un doppio livello di lettura: l’esterno, dominato da superfici lucenti, metalliche, nitide; e l’interno, dove esplode la tensione organica, il caos ordinato, la materia originaria. Come una cellula vivente o il pianeta Terra, anche le sue sculture rivelano una realtà più profonda solo attraverso la rottura, la cesura, l’apertura.

Pomodoro stesso ha dichiarato che l’atto di “ferire la forma” non è distruttivo, ma rivelatore: la spaccatura diventa il varco attraverso cui si accede al mistero della forma, al suo contenuto simbolico, alla sua memoria. La sua scultura, dunque, è una metafora della conoscenza: si arriva alla verità solo attraversando le crepe, solo oltrepassando le superfici levigate del visibile.

Il materiale privilegiato da Pomodoro è il bronzo, scelto per la sua resistenza al tempo ma soprattutto per la capacità di restituire lucentezza, riflessi e chiaroscuri inaspettati. Il bronzo diventa superficie specchiante e al contempo pelle percorsa da ferite, vibrante di memoria e di tensione.

Tra artigianato e sacralità: la scultura come linguaggio universale

La visione scultorea di Pomodoro non è mai puramente formale. Essa si muove in un territorio di confine tra artigianato e sacralità, tra tecnologia e mito, tra rigore progettuale e forza immaginativa. La sua opera interroga la memoria collettiva e individuale, sfida la percezione comune dello spazio e ci invita a vedere oltre l’apparenza.

Per Pomodoro, la scultura è linguaggio: un sistema simbolico che agisce in profondità. Essa plasma non solo la materia, ma anche il tempo, la storia, l’identità. Come ha affermato Paul Klee, “l’arte non riproduce il visibile, ma rende visibile”. Così l’opera di Pomodoro genera forme e spazi in proporzioni attentamente scelte, attraverso un “ritmo interno” che guida la composizione e la sua forza espressiva.

L’artista si fa demiurgo platonico, creatore di un nuovo ordine del reale, non rappresentativo ma rivelatore. Ogni scultura è un atto di generazione: una nascita del senso, un affiorare del profondo attraverso forme che superano l’ovvietà dell’apparente. Raggiunge così nuovi accenti di poesia e di vita.