La sua lezione di architettura tra design e impegno sociale

Nel panorama dell’architettura contemporanea, pochi nomi riescono a coniugare con altrettanta coerenza progettualità, responsabilità sociale e innovazione come Diébédo Francis Kéré. Nato nel 1965 a Gando, un piccolo villaggio del Burkina Faso, Kéré è oggi riconosciuto a livello globale come uno degli architetti più influenti del nostro tempo. La sua carriera è una narrazione potente di come l’architettura possa nascere dal basso, radicarsi nel territorio e trasformare concretamente la vita delle persone.

Nel 2022 ha ricevuto il Premio Pritzker, massimo riconoscimento internazionale per un architetto, diventando il primo africano a ottenere questo prestigioso titolo. Un traguardo simbolico che sottolinea non solo il valore estetico e tecnico della sua opera, ma soprattutto la profondità del suo impegno etico e sociale.

L’architetto: tra Africa e Germania, tra terra cruda e innovazione

Francis Kéré si forma professionalmente in Germania, alla Technische Universität di Berlino, dove matura una solida preparazione tecnica che poi reinterpreta alla luce delle esigenze del proprio contesto d’origine. La sua è una figura che vive in equilibrio tra due mondi: da una parte l’Europa con le sue tecnologie, dall’altra l’Africa rurale con le sue risorse minime e la sua ricchezza umana. Nel 2005 fonda a Berlino Kéré Architecture GmbH, mentre attraverso la Kéré Foundation e.V. promuove progetti educativi e sanitari nel suo villaggio natale.

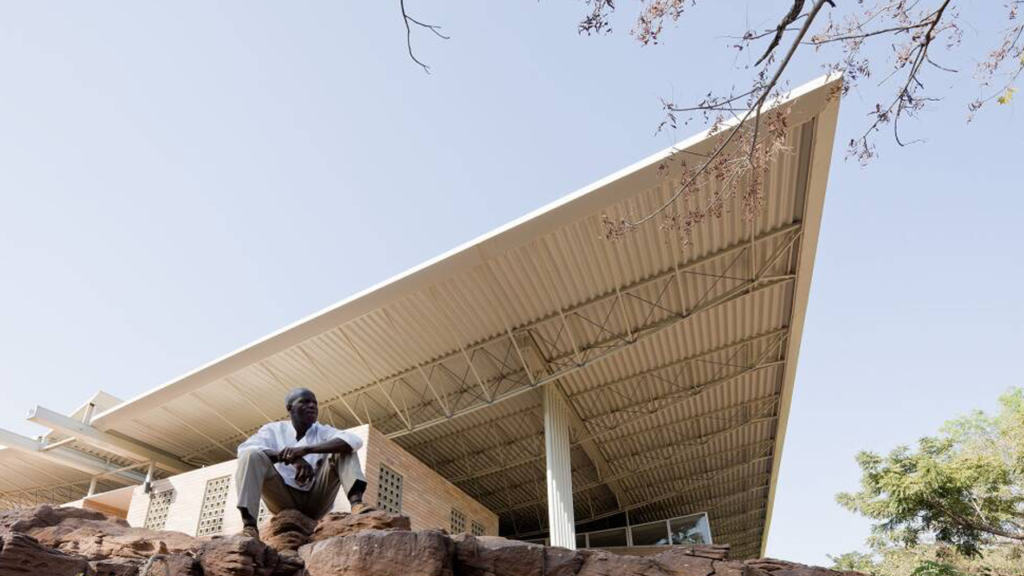

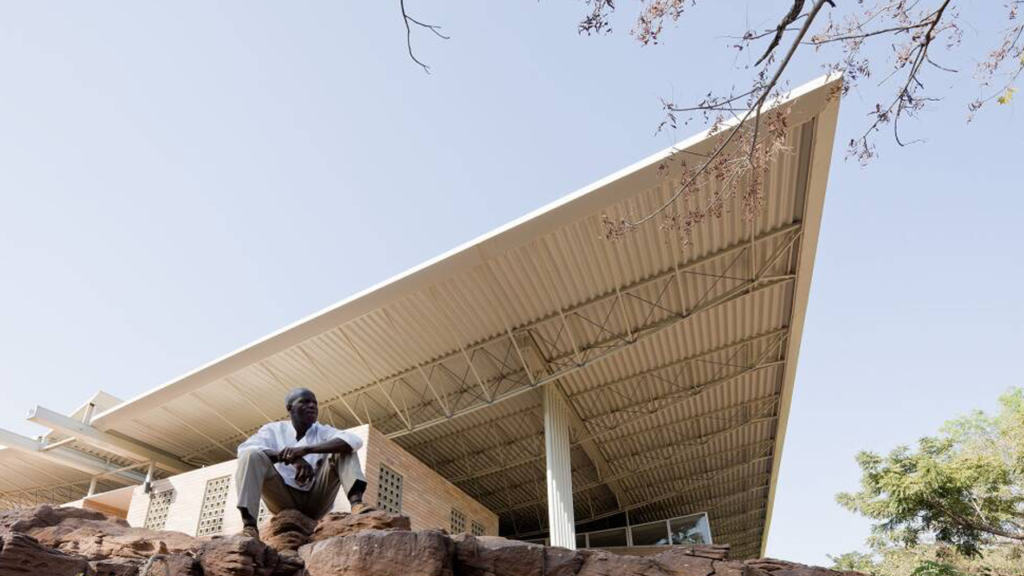

Ma è già nel 2004 che la sua visione trova un primo riconoscimento internazionale: con la scuola primaria di Gando, progettata come tesi universitaria e realizzata coinvolgendo direttamente la comunità locale, Kéré vince il Premio Aga Khan per l’Architettura. L’edificio, costruito in terra cruda e pensato per garantire ventilazione naturale e comfort climatico, diventa il manifesto di un modo nuovo di intendere il progetto: partecipativo, sostenibile, radicato nel luogo e nelle sue tradizioni.

Un approccio partecipativo: architettura per la comunità

Al centro della visione di Francis Kéré c’è l’idea che l’architettura sia uno strumento al servizio dell’umanità. Per lui, costruire non significa imporre forme, ma ascoltare le esigenze di una comunità, comprenderne la cultura e collaborare affinché l’opera architettonica diventi patrimonio condiviso.

“L’architettura ci ha dato uno strumento per plasmare i bisogni e i sogni delle persone.”

Questa filosofia si traduce in un metodo di lavoro in cui i materiali locali (come la terra, l’argilla o il legno) e le tecniche costruttive tradizionali si fondono con strategie progettuali innovative, spesso ispirate ai principi della architettura bioclimatica. Il risultato sono edifici efficienti, belli, duraturi, pensati per rispondere a esigenze climatiche, economiche e culturali specifiche.

L’obiettivo non è solo costruire, ma educare, generare consapevolezza, rendere le persone protagoniste del proprio ambiente. Ogni progetto, da una scuola rurale a un padiglione espositivo, è per Kéré un’occasione per rafforzare legami sociali, stimolare l’economia locale, valorizzare saperi antichi e affrontare le sfide del presente.

Architettura tra locale e globale

Il lavoro di Kéré si estende oggi su quattro continenti: Africa, Europa, America e Asia. Il suo portfolio comprende progetti come l’Assemblea Nazionale del Burkina Faso, il Lycée Schorge, il Padiglione Serpentine a Londra (2017), fino a Xylem, il padiglione realizzato per il Tippet Rise Art Center in Montana, USA.

Pur spaziando in contesti diversissimi, ogni opera porta con sé una coerenza stilistica e ideologica. In ogni progetto si intrecciano la dimensione locale, l’identità culturale, la sensibilità ambientale e una riflessione profonda sul significato stesso dell’abitare. La sua architettura abita il confine tra low-tech e high-tech, tra materiali poveri e soluzioni ingegnose, tra passato e futuro.

Kéré non costruisce monumenti autoreferenziali, ma spazi vivi, in cui forma e funzione sono profondamente connesse alla vita quotidiana. Le sue architetture non sono mai oggetti isolati, ma sistemi aperti, pensati per durare, evolversi, adattarsi nel tempo. E per essere, sempre, al servizio delle persone.

L’innovazione nella tradizione: costruire con la terra

Tra i grandi meriti di Kéré c’è quello di aver restituito dignità e valore a un materiale antico e spesso trascurato come la terra cruda. In un’epoca in cui l’architettura sostenibile è diventata una necessità globale, Kéré ha dimostrato che la risposta può venire non solo dall’innovazione tecnologica, ma anche dalla riscoperta di saperi vernacolari.

Utilizzando argilla, mattoni in terra stabilizzata, tetti ventilati e materiali locali, Kéré ha saputo trasformare limiti in risorse, sfruttando le condizioni climatiche a favore della qualità abitativa. Ma la vera innovazione sta nell’integrazione tra tecnica, estetica e cultura: ogni edificio è un atto poetico e pratico, un gesto radicale che unisce sostenibilità ambientale, inclusione sociale e bellezza formale.

Una lezione per l’architettura del futuro

L’architettura di Francis Kéré ci pone davanti a una domanda urgente: può il progetto cambiare la società? La sua opera risponde con forza affermativa. Le scuole, le cliniche, gli spazi pubblici che ha realizzato — spesso in aree marginali, con risorse limitate — dimostrano che la qualità non è un lusso, ma un diritto.

“Non è perché sei ricco che dovresti sprecare materiale. Non è perché sei povero che non dovresti cercare di creare qualità.”

In un mondo in crisi ambientale, sociale ed economica, l’opera di Kéré rappresenta un modello alternativo: sobrio, etico, partecipativo. Le sue architetture non sono prodotti da consumare, ma processi da vivere, esperienze condivise in cui ogni individuo può ritrovare dignità e appartenenza.

L’architettura come responsabilità

Il lavoro di Diébédo Francis Kéré ci invita a ripensare radicalmente il ruolo dell’architetto. Non più solo creatore di forme, ma mediatore tra culture, interprete di bisogni, costruttore di ponti. Un mestiere che si riappropria della sua dimensione più umana e civile.

In un’epoca in cui l’architettura rischia di ridursi a firma o spettacolo, Kéré ci mostra che c’è ancora spazio per una pratica sobria, colta, rispettosa, radicata nei luoghi e nelle persone. Un’architettura che non si accontenta di essere sostenibile, ma ambisce a essere giusta. Una lezione preziosa per il presente e, soprattutto, per il futuro.